Recensioni

Il grado zero di Tini Brunozzi Tra jazz e perfomance, Dante e Montale (Laszlo Kovacs)

a cura di Guido Michelone

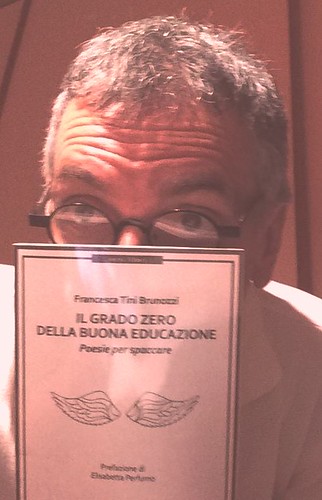

Si intitola, per esteso, Il grado zero della buona educazione. Poesie per spaccare il nuovo libro di liriche di Francesca Tini Brunozzi, nata in Umbria il 5 luglio 1964, un’adolescenza in Brianza, tra Erba e Como, quindi una laurea in Architettura d’interni, poi il matrimonio, la nuova vita a Vercelli, dove consegue una seconda laurea, in Lettere, specializzandosi in linguistica. E proprio alla ricerca sulle lingue orali dedica dieci anni di lavoro quale consulente scientifica in una grossa azienda torinese, per ottenere quindi un prestigioso dottorato di ricerca (PhD) a Torino e un anno di lavoro al Politecnico di Trento. In parallelo Francesca, oltre dipingere e fotografare, proprio all’Università Avogrado del Piemonte Orientale inizia a creare eventi culturali riguardanti la letteratura (soprattutto incontri con gli autori) e autonomamente a fondare il primo Festival di Poesia Civile (sotto l’egida dell’Unesco) e la Casa della Poesia di Vercelli, dove tiene seminari e reading.

Da tutte queste esperienze nascono tre volumi di poesia: il primo si intitola Frau (Edizioni Torino Poesia, Torino, 2007), il secondo Mi è testimone la terra (Barney Edizioni, Siena 2016), il terzo appunto Il grado zero (Melville Edizioni, Siena 2017). Proprio quest’ultimo sta ottenendo un clamoroso successo di critica sui social, giacché ne parlano altri scrittori con differenti competenze, ma uniti a sottolinearne l’originalissima unicità, a partire dal poeta Max Ponte, il quale afferma “Il nuovo libro di Francesca Tini Brunozzi ci appare sotto forma di cellulosa con versi di alto livello. Il grado zero della buona educazione è il nome di questa nuova opera che ha come volitivo e desiderante sottotitolo Poesie per spaccare, con postfazione di Elisabetta Perfumo. La poetessa porta il lettore attraverso componimenti uniformi, ricchi di citazioni, flussi di coscienza, vita intima e quotidiana. (…) E sembra di sentirla voce della poetessa tanto è forte l’impronta orale, e con lei questo percorso che è anche un percorso dello spirito o una formazione spirituale in cui il confronto è con il nostro doppio (…)”.

Franco Acquaviva, attore,drammaturgo ed egli stesso poeta, spiega anzitutto Il grado zero con una metafora jazzistica: “Sembra quasi di star dentro a una jam session jazz, quando il sassofonista prende a improvvisare su un elemento e non termina finché non ci ha scavato dentro fino in fondo. E come il sassofonista che a volte compie passaggi ardui per chi ascolta, in certi momenti appare arduo seguire un filo che non sia il libero arbitrio del voler volare a tutti i costi, quell’emettere note su note per dispiegamento di pura energia vitale, e dunque in certi momenti sentire nella lettura quasi il bisogno di fermarsi a respirare. Par di capire che tutto questo sia voluto; che la posta che l’autrice mette in gioco con il lettore sia volutamente alta: gli si chiede attenzione massima, continua, senza flessioni, come in un potlach, di cui si può apprezzare la continua tensione al superamento di sé nel dono all’altro, la pedagogia, l’etica implicita: come se questa cornice antropologica attribuisse un senso forte all’atto del poetare, un senso di necessità”.

E di jazz parla anche Francesco Brugnetta, musicologo e artista visiva, quando sottolineata che il libro della Tini Brunozzi: “Si scrive suonando, si legge ascoltando. Il grado zero della buona educazione. Poesie per spaccare di Francesca Tini Brunozzi, ci ha subito guidati – in modo gentile ma fermo – verso una lettura ‘tutta d’un fiato’, come se l’urgenza della scrittura prevedesse una simmetrica urgenza della lettura, tendesse alla temporalità vincolata di un’esecuzione musicale. Una sessione jazz, un assolo di sax soprano. Gli argomenti si susseguono come temi e varianti, ma non c’è soluzione di continuità”. Ma Brugnetta va oltre il jazz, per recuperare addirittura, per ben tre volte, il fantasma buono di Dante Alighieri, a sua volta novello Virgilio nei confronti della poetessa: “Non ha paura, Francesca Tini Brunozzi, di mettersi in scia dantesca, di convocare a più riprese la Commedia come termine di confronto per la sua personale anabasi esistenziale e poetica. Un cammino di malattia, cura e redenzione. Un racconto che non risparmia niente al poeta e niente al lettore: dalle prove più ardue, intime e solitarie agli outing della militanza politica, che rivendicano con fierezza scelte e predilezioni (…) Quella che per Dante è solo un’ipotesi interpretativa, diventa qui esplicito riferimento all’esperienza terapeutica, al rapporto fecondo con l’analista. Un richiamo alla dimensione civile della donna e dell’uomo, alla conversazione, al ‘parlarsi insieme’, al mescere le nostre parole con quelle degli altri, per ottenere un balsamo che possa lenire il dolore più profondo (…) Lessico, frasi, rime: la scelta è libera, cangiante; un’assoluta mancanza di punteggiatura rende tutto fluente e avvolgente. Alto e basso, termini esoterici e turpiloquio anatomico (ancora Dante!) convivono senza stridore. L’invenzione sonora è costante, si giova di polisemìe, accenti spostati, effetti d’eco, richiami insistiti”.

Uno ‘storico’ del postmoderno e della cultura contemporanea quale Andrea Antonio rintraccia nel Grado Zero un altro grande poeta molto più vicino al presente: “Come Eugenio Montale, pur tra le mille diversità, ė ricorrente in questo libro l’uso del pronome ‘tu’ a livello interlocutorio (…) un personaggio concreto o metaforizzato, quasi sempre una figura maschile idealizzando te con la quale si confrontano variegate esperienze legate alla sfera affettiva, ai problemi individuali, all’impegno politico, al focolare domestico, al desiderio sessuale, alla ricerca erotica (…) E, ancora, come in Montale (ma nell’ultimissimo ormai post-ermetico, a ruota libera), Francesca Tini Brunozzi svolge una poesia narrativa, dove ogni lirica racconta di sé e del mondo, dal particolare all’universalità, sempre e comunque filosofeggiando, con una destrezza argomentativa che profuma di speculazione anarcoide, pur tra carotaggi religiosi e atteggiamenti spirituali, che vengono quasi subito in dialettica (più che in contraddittorio) con un pensiero visivo e un’osservazione tattile che,sulla carta, si traduce in mistica laica, in psicanalisi rivisitata, in trasgressione mitologica”.

Ma un’ennesima chiave di lettura viene offerta ancora da Acquaviva che, in base alle condizioni relative alla scrittura della poetessa, rintraccia precise similitudini con le coordinate spazio-temporali altrettanto stringenti di una performance teatrali: “Ma l’opera [della Tini Brunozzi] è stata anche l’azione performativa di scrivere in quelle specifiche condizioni? E dunque se il libro è l’opera, opera è anche l’atto fisico extra-ordinario di scrittura del libro? E questa performatività del libro, potrebbe riversarsi nell’oralità di ritorno, nella restituzione ad alta voce del poeta e dunque farsi, per chiudere il ciclo, performance tout court, veglia di gruppo, atletismo dell’attenzione e della voce? Oppure l’opera non potrà che rimanere oggetto privilegiato di una ritualità segreta, di un’impresa già compiuta, che il poeta ha intessuto con sé stesso “in quella prodigiosa cova/ dei versi che rintanata al buio a me dico?”. (Laszlo Kovacs)

Cfr.: Tini Brunozzi Francesca, Il grado zero della buona educazione. Poesie per spaccare, Melville, Siena 2017, pagine 94, euro 15,00.

Utenti on-line

Ci sono attualmente 4 Users Online