Approfondimenti

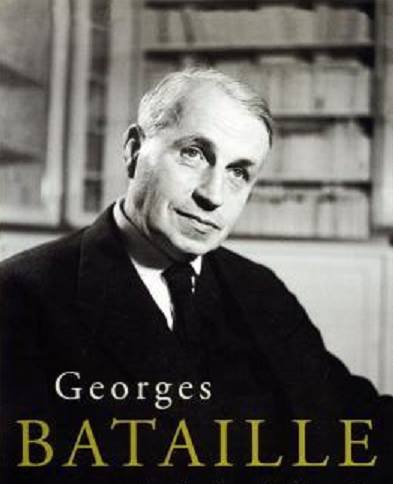

Il dono di parlare (Ricordando il pensiero di Maurice Blanchot su Bataille)

a cura di Lisa Orlando

Georges Bataille ebbe una qualità rara: il dono di parlare non meno che quello di scrivere. Non alludo a doni di eloquenza, ma a qualcosa di più importante: il fatto d’essere presente con la parola. Non che fosse pronto a sostenere un ruolo socratico, una forma d’insegnamento; si curava di aver ragione ancor meno di Nietzsche. Parlare in fondo è (e non solo per Bataille) una cosa seria; quando si parla, ad esempio, subito dopo si prova, quasi sempre, disagio, come se ci si vergognasse di usare le parole, sia pure per dire cose importanti, o insignificanti: nel primo caso perché le abbiamo tradite parlandone con troppa abilità o inettitudine; nel secondo caso perché tradiamo la serietà stessa della parola.

In ogni parola che si pronuncia è già tutto in gioco. Non parliamo mai senza prima aver deciso se la violenza, quella della ragione che vuole dimostrare ed aver ragione, quella dell’io dominatore che vuole estendersi, affermarsi e prevalere, sarà una volta di più la regola del discorso. Dalla cautela nel parlare Bataille non si riteneva esonerato nemmeno parlando con un amico di vecchia data, non c’era prudenza in lui, ma molto di più: un silenzioso appello all’attenzione prima di affrontare il rischio della parola.

A questo punto bisognerebbe interrogarsi sul significato di tale movimento orale a cui Bataille conferì un carattere di profondità. Perché parlare e non scrivere? se lo scopo di Bataille non era quello di arrivare alla verità come per Socrate; e nemmeno di giungere a quello che Jaspers chiama il dialogo delle esistenze: quel moto per il quale due uomini entrano in rapporto e nel quale l’indiscrezione è di rigore e il mistero si presenta unicamente per essere profanato. Parlare per Bataille è dunque preservare (innanzitutto) quel carattere di non-familiarità nella parola, e tuttavia, nello stesso tempo, preservando quella non-familiarità, conservare l’intimità del pensiero, la sua qualità più segreta.

Lo spazio (tra i due interlocutori) aperto dall’intimità non familiare del pensiero è lo spazio dell’attenzione. Tuttavia bisogna subito precisare che l’attenzione è (e deve esserci) tra I’uno e I’altro interlocutore; ed è il punto di incontro; il segno di un intervallo che separando avvicina. È attenzione impersonale (dirà Blanchot) nel senso che non è l’attenzione di qualcuno, ma l’attesa stessa di ciò che, attraverso la parola, è in gioco tra i presenti, e nello stesso tempo è la risposta all’intesa di due esseri sospinti l’uno e l’altro dalla decisione di favorire lo stesso moto di ricerca e di essere in tal modo fedeli a quello stesso moto rigoroso. Parlare è scambiarsi una promessa reciproca che sfida ad una comune franchezza il gioco del pensiero, quel gioco di cui due uomini che parlano sono i giocatori e con cui ogni volta si domanda al pensiero di affermare (!) il suo rapporto con l’ignoto.

Comprenderemo meglio allora come il parlare possa essere accumunato allo scrivere, se per scrivere intendiamo non l’affermazione della verità (che vuole lasciare impronte per eternamente esistere), ma consentire alla parola di restare nello spazio del mistero. Sarà facile intuire che se la parola (parlata o scritta) tenderà a rimanere nello spazio in cui regna il segreto e l’oscurità il suo destino sarà ineluttabilmente quello di sparire, di perdersi senza rimedio, di naufragare nell’oblio.

Utenti on-line

Ci sono attualmente 15 Users Online