Recensioni

Lo spazio letterario, Maurice Blanchot – Lisa Orlando

(Che mai si turbi l’ordine del vuoto!) a cura di Lisa Orlando

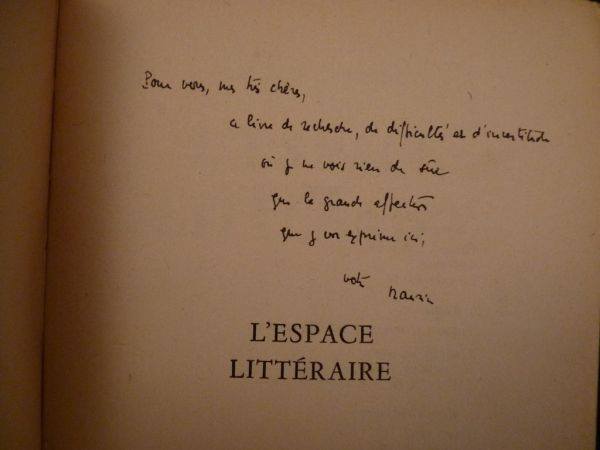

Nella gessosa luce lunare, nel buio che non muore – secondo Blanchot – nasce la scrittura (la sostanza spettrale?). Il luogo figurato nel quale essa si crea, manifestandosi è: lo spazio letterario. Sin dagli inizi, con grande ostinazione, Blanchot tenta di accostarsi a esso, attraverso la modalità dell’interrogazione; ma solo nel 1955 riesce (in una foschia opalescente?) a teorizzarlo nell’opera che titolerà appunto: L’espace littéraire.

All’inizio dell’opera, Blanchot dichiara che: “apprendere qualcosa intorno all’arte è possibile allorquando si sperimenta ciò che la parola solitudine designa”. Solitudine che include non solo l’opera e il suo autore, ma anche il lettore. Solitudine che Blanchot definisce “essenziale”, poiché il testo non solo la impone (esigendola imperativamente), ma è, al contempo, esso stesso la sua espressione.

A differenza di Lévinas, Blanchot non considera la solitudine dell’opera come impedimento alla sua divulgazione, ma come perfetta congiunzione tra autore e lettore. Mentre l’autore, però – per polarità contrapposta – appartiene alla “notte”, il lettore, invece, aderisce al “giorno”, e dunque allo spazio letterario, al mondo.

Per Blanchot scrivere è esperienza assolutamente notturna, è lasciarsi assorbire dal fluido imperscrutabile e pericoloso della notte. “L’altra notte” [come meglio lui la definisce] è imperscrutabile; in essa si può accedere solo allontanandosi da se stessi, perdendosi quindi, accettando il rischio di divenire altro. Lo scrittore, per Blanchot, è sempre colui che va verso la notte. Colui che trasgredisce le leggi diurne, allontanandosi dalle rassicuranti certezze del giorno. Ma qui l’interrogazione si fa fondamentale: “Cosa si annida nella notte da indurre lo scrittore a inoltrarsi verso il rischio, verso la perdita del sè?” Un rumorio! – un mormorio! indefinito, infinito, che lo scrittore efficacemente qualificherà, denominandolo: il “neutro”.

A tal punto, presupposto necessario da evidenziare, è la concezione blanchotiana del linguaggio quale annientamento della realtà, parola che pronuncia la sua s p a r i z i o n e. Per lo scrittore francese, infatti, è la morte l’evento preparatorio del linguaggio. Tuttavia, se dall’interruzione della vita il linguaggio trae origine, è nella morte che esso si conserva, ricreandosi instancabilmente. Nell’abisso del niente pare mormorare ancora qualcosa in forma anonima e neutra, una specie di esistenza priva di esistente. [Come per un’esca di demonia: è la morte che non muore, la morte impossibilitata a morire!] Nella terra del “neutro” il soggetto dunque scompare a beneficio di una voce del tutto impersonale e anonima.

Non possiamo non rilevare che pure la scrittura di Blanchot, impossibilitata a dire, minaccia sfacelo, lasciandosi travolgere nel “neutro”. Lo scrittore francese spesso è obbligato a intagliarsi metafore, analogie; il neutro, ad esempio, viene comparato al “quotidiano senza imprese, (a) ciò che accade quando non accade nulla, (alla) vita sommaria e monotona”; poiché sia la scrittura che la quotidianità hanno (in comune) la propensione all’impersonalità e all’oblio.

Altra qualità significante del neutro è: “l’assenza di tempo”. Per Blanchot, l’assenza di tempo è un tempo senza presente, senza principio, senza svolgimento, senza fine: tutto inesorabilmente rinizia all’infinito, tutto è condannato a un perpetuo errare.

Dopo quanto detto, vien facile dedurre (e considerare) che quanto più Blanchot si sforzi di definire lo “spazio letterario” tanto più si allontana dal terminale decollo nella chiarificazione, sottraendosi ad essa. Non appena Blanchot pare approdare a riflessioni importanti, il suo linguaggio si interrompe, si frammenta, si disgrega, si avvolge su di sé. Ecco che l’autore fa uso della metafora, dell’allegoria, del linguaggio dialogante. Anche Platone, ad esempio, nei suoi dialoghi, evocava il mito quando il discorso filosofico, razionale, precipitava svigorito nell’impotenza. L’affinità con Platone è (qui) intenzionale per sottolineare i limiti oggettivi del discorso esclusivamente dialettico e razionale. Va altresì detto che, sia per Platone che per Blanchot, il silenzio del logos non corrisponde al suo scacco, quanto piuttosto a un modo altro di dirsi del logos. E se per Blanchot, solo sbalzando nel vuoto, nel silenzio (e dunque nell’instabilità, nell’incertezza) si giunge all’essenza della scrittura, allora con il suo silenzio, o meglio col suo bisbiglio incessante, lo scrittore francese consegna il lettore all’essenza dello spazio letterario.

Un altro importante tema che assume notevole rilevanza nel testo blanchotiano è il v u o t o, l’arcano elemento quale origine dell’opera. Quanto alla sostanza (specifica) dell’origine vuota sarebbe più corretto immaginarla come uno spazio pieno. In questa ricca conca regnano tutte le infinite possibilità, quando ancora non si è compiuta “quella” singolare possibilità che poi si tramuterà (nello spasimo?) dell’opera. Per tal motivo l’opera porta sempre in sé una sorta di contrazione, di dolorante incompiutezza, la speranza precipitata di ciò che essa avrebbe potuto essere.

Spezzare la corda e ricadere nel vuoto originario? Blanchot ne è incredibilmente attratto. Con la violenza del cominciamento dell’opera e il suo finale compimento, il vuoto è stato perduto, eppure l’autore è ben consapevole che solo attraverso quella perdita l’opera è stata possibile. Tuttavia, come un’ombra, il vuoto rimane; evocando l’immagine di Blanchot: la scrittura traccia come un cerchio intorno al proprio centro vuoto.

Vuoto assente, perduto, eppure prepotentemente echeggiante dal fondo della scrittura: l’opera esige dal suo autore che il suo essere “si perpetui sotto la specie del niente”, che egli diventi lo spazio vuoto nel quale si formula il linguaggio impersonale. Lì, a pronunciarsi, non sarà mai l’autore, ma il mormorio incessante, la voce indistinta, la parola che non è parola, ma la sua rarefazione; la sua eterna promessa.

Perché In fondo scrivere, per Blanchot, è consegnarsi totalmente al fascino dell’assenza di tempo, alla fuga da ogni fine, da ogni utilità, da ogni senso; è procedere verso la morte, senza mai morire. Dunque, una soluzione di salvezza? o semplicemente una fuga (inesorabile?) dalla vita?

Utenti on-line

Ci sono attualmente 13 Users Online