Approfondimenti

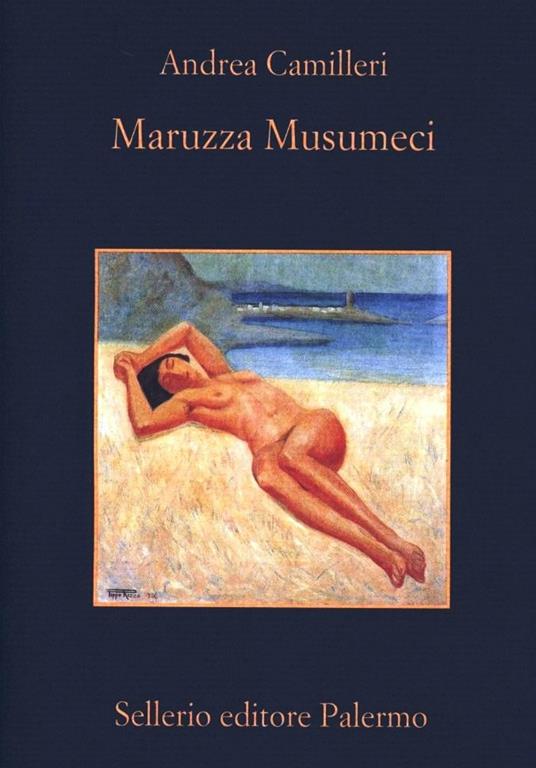

Sirena domestica: Maruzza Musumeci di Camilleri

a cura di Giorgio Galli

Camilleri è uno scrittore della stirpe dei Simenon, dei Soldati: romanzieri dall’inventiva rigogliosa, dalla tecnica scaltra e dalle rigogliose qualità affabulatorie. Come Soldati -e diversamente da Simenon- trova il suo limite in una certa superficiale prodigalità; come Simenon, è uno scrittore colto che sceglie d’essere popolare. Ma, per essere veramente popolare, gli manca una lingua. Lui, allora, che fa? Se ne inventa una, suggestiva, calda, comunicante, che resta nella memoria, che è solo sua e individua solo Camilleri; e che però è floreale, un italiano bagnato in un siciliano senza spine, senza spigoli. C’è, dietro questa scelta, la lezione di Eduardo de Filippo. Camilleri collaborò con lui alla messa in scena televisiva delle commedie: e in quell’occasione fu lo stesso drammaturgo a voler ammorbidire il suo napoletano per arrivare a un pubblico più vasto: “Se non si capisce, che scrivamm’a fa’?” Così gli disse Eduardo; e così raccontava Camilleri agli studenti dell’Università di Siena -fra i quali me- che lo incontrarono nel 2005. Dunque, l’operazione linguistica viene da lontano, è pensata ed è pensata bene. Se il suo siciliano non ha la stessa forza del napoletano d’Eduardo, è per due ragioni: la tendenza dello scrittore a ripetersi in cliché linguistici sempre più monotoni col passare degli anni, e ad abusare di espressioni formulari che ricorrono identiche sia dentro un romanzo che fra un romanzo e l’altro; e il fatto che il suo dialetto è un dialetto rammentato, non parlato e non parlabile, quindi non vivo. Eduardo aveva accanto a sé la vera Napoli; per il suo emulo di Porto Empedocle, la Sicilia è un luogo della memoria, un luogo dell’infanzia in cui ambientare favole. Maruzza Musumeci è una favola. Ma anche i romanzi di Montalbano lo sono. Chi critica Camilleri perché i suoi personaggi sono maschere dimentica che i personaggi delle favole sono maschere, non hanno spessore psicologico, e tantomeno evoluzione; sono, fra tutti gli “attori” letterari, i più vicini a dei puri attanti; ripetono parole e gesti; e allo stesso modo parole e situazioni si ripetono sia dentro una fiaba che da una fiaba all’altra.

Negli ultimi romanzi, Camilleri ha tentato di dare più vigorosa sostanza umana ai suoi attori da fiaba. Ma il tentativo gli è riuscito solo in parte, perché una volta iniziata una fiaba non si può poi fare marcia indietro e trasformarla in romanzo realista; non si può raccontare cosa succede a Pinocchio una volta diventato ragazzo. E così il suo Montalbano dubitoso e interrogativo risulta più stanco che profondo. E stanca risulta anche la prosa dello scrittore, sempre più immemore della ricerca formale che pure ne ha sostenuto gli esordi.

Tornando al dialetto, la sua caratteristica è d’essere lingua viva, lingua orale. Il che non vuol dire lingua di serie B. C’è una grande letteratura in dialetto. Ma il suo sapore è quello della vita piuttosto che della finzione artistica: il dialetto è vita che balza dalla pagina, oralità che sgorga dalle righe del libro, è lingua del popolo piuttosto che della borghesia. La sua forza corroborante, in letteratura, è questa. C’è sempre un coro dietro il dialetto, una comunità pulsante, che ha nella sua terra e nei suoi valori delle certezze irrefragabili, dei miti di fondazione. Il dialetto può anch’essere lingua aristocratica, perché l’aristocrazia italiana storicamente ha parlato in dialetto piuttosto che “in lingua toscana”. Ma difficilmente si adatta alle esigenze espressive della piccola borghesia dei Montalbano, dei Fazio e degli Augello. Loro parlano dialetto quasi per sfizio.

Questo tipo di ricorso al dialetto rappresenta il problema dello scrivere oggi: il mondo, e la conoscenza del mondo, si presentano frantumati, iperspecializzati. Non è più possibile a nessuno scrittore abbracciare il proprio universo di riferimento con un unico sguardo comprensivo. Quand’era possibile ragionare in universali, tutti scrivevano in lingua –anche chi usava il dialetto. Oggi chiunque scriva, scrive in dialetto –anche se usa la lingua. Ed è talmente vero che non usa nemmeno un dialetto autentico, popolare –e quindi condiviso; ma se ne inventa uno, comprensibile magari a tutti come quello di Camilleri, ma non parlabile da nessuno. Dallo scrivere in dialetto, si è passati allo scrivere nell’idioletto.

Camilleri è un epigono, un alessandrino cosciente d’essere tale. Lampedusa, Soldati, Omero, la Trilogia degli antenati di Calvino sono i modelli che ricalca in questo Maruzza Musumeci, che io trovo il suo libro migliore, il più intimo e strano. E però, leggendolo, noi vi avvertiamo il palpito della poesia, e vita, e odore d’acqua marina anziché il sapore asfittico della letteratura scritta su altra letteratura. Perché? Ma perché tutto è filtrato dagli occhi, dal dialetto, dalla cultura contadina di Gnazio, un galantuomo del Sud di una volta, buono e anche un po’ coglione, tutto terra lavoro e valori. Quella di Gnazio è un’invenzione poetica tanto poco appariscente quanto risolutiva, è la chiave di tutto il romanzo.

Savinio aveva borghesizzato il mito. Camilleri lo ripopolarizza, ma solo dopo averlo accettato nella versione addomesticata di Savinio. E gli strumenti della sua operazione sono il finto dialetto e l’ironia.

La ripopolarizzazione del mito e la riappropriazione del dialetto con un’operazione colta rimandano all’ “oralità secondaria” di Walter Ong. L’oralità di oggi -dice il padre gesuita, studioso della comunicazione- non è più quella delle culture contadine, dove non esisteva un’organizzazione scritta del pensiero, ma è quella che passa per i testi letti alla radio, nati con la scrittura e organizzati da una “mente scritta”, che però tornano in forma orale ad avvolgere il mondo di suoni, a creare una nuova e più disincantata sonorità collettiva. Così fa Camilleri. Ripesca sia il dialetto che la lingua letteraria dalla sua adolescenza, e ce li restituisce, né parlati né scritti, ma riparlati e riscritti.

Ritorno al mio ricordo personale. Ero studente, Camilleri venne a parlare all’Università di Siena invitato da Romano Luperini. Fu molto disponibile, mostrò cultura e arguzia. I miei amici di destra non gradirono i suoi colpi di fioretto all’indirizzo del Cavaliere -perché al governo c’era ancora il Cavaliere- ma furono costretti ad apprezzarne l’eleganza. Io, dentro di me, gongolavo. Ma mi trovai in disaccordo su Pasolini. Camilleri gli rimproverava la poesia su Valle Giulia: “Non conta la classe da cui si proviene, conta ciò che si rappresenta: e gli studenti, anche se borghesi, rappresentavano il nuovo; i poliziotti, anche se nati proletari, rappresentavano la forza frenante dello Stato”. Mi sembrò l’interpretazione di uno che non aveva capito Pasolini: Pasolini che parlava da antropologo e in termini antropologici invece che da politico e in termini politici. Mi rimase l’impressione di un’ideologia superficiale. Ma Camilleri è uno di quegli scrittori che rendono l’Italia più allegra. Non stiamo a chiedergli troppo. Non chiediamogli d’indossare la barba, o gli faremmo perdere allegria. È come Guareschi: saremmo tutti più tristi senza Montalbano e senza Don Camillo.

Utenti on-line

Ci sono attualmente 3 Users Online